大溪老茶廠

日光茶廠2F萎凋作業區之拍攝點。

電話:

03-382-5089

地址:

桃園市大溪區復興路二段732巷80號

營業時間:

09:30~17:00 (週一~週日、國定假日)

入場券:

100元/人(可抵消費),120cm以下兒童及身障人士免費

歷史沿革

大溪老茶廠建於1926年,當時名為「角板山茶場」,建築物融合了日式與英式風格,古早時代台灣人沒有喝紅茶的習慣,日本人為了與英國立頓競爭,將紅茶引進了台灣,角板山茶廠由日東 (Nitto) 拓殖會社經營,其背後的財閥便是大名鼎鼎的三井。當時台茶興盛,被譽為「黑金」,為應付外銷需求,茶廠在空間規劃上多有巧思,並兼具環保意念 (原來這麼早就有綠建築)。戰後茶廠改由台灣農林公司經營,更名「大溪茶廠」,1956年茶場遭遇大火 (茶金劇中也有茶廠發生大火的劇情),對大溪情有獨鍾的蔣介石下令工兵全力協助重建,才得以保存之今,由於當時茶葉產業是護國神山,茶場建材還是採用水泥。2010年起,台灣農林全面修繕整建,保留原先建築骨幹,以及渾然天成的採光與通風設計,大溪茶廠轉型為觀光茶廠。

《茶金》劇中剛採收的茶菁進行萎凋作業的場景,都是在大溪老茶廠二樓所拍攝的。

我在一個微冷的午後拜訪大溪茶廠,能欣賞古樸的歷史遺產,喝杯熱茶,感覺相當愜意。茶廠每天有兩場專人導覽,個人推薦一定要參加,導覽員解說生動、詳盡,講解了許多製茶知識,從採收、製茶,一直到品鑑,導正了大眾對茶葉不精確的認知,解說了茶廠各部位的功能性,深深覺得茶廠是處處充滿巧思的建築。

製茶與品茶

古早時代,佃農在茶園種茶,每天請採茶姑娘 (導覽員:看到開喜婆婆不管她幾歲都要叫姑娘!) 清晨採收,再把採收下的茶菁送至茶廠,讓茶廠會計收購,給予茶租單,用作物換農地租金。每天送到茶廠的茶菁量很大,會先儲放在倉庫,然後再運到萎凋作業區,讓茶菁去進行脫水的過程,當葉片含水量退至5、60%,草青味才會淡去,轉成清香味。

1926年日治時代的萎凋裝置,網架可以平放,晾乾後再抽出,網架傾斜就可以把茶葉倒出來。

1959年的萎凋裝置是兩兩相對的柱子,掛著網子,茶葉放在上面,讓外面的風帶走水分。

到了80年代,建置了萎凋槽,用抽風扇將天井下方乾燥機排出的熱氣抽往萎凋槽,加速產能,光靠窗戶氣流流動還不夠,所以裝設了電風扇引導氣流,茶金美術團隊還幫總開關設計了外蓋。

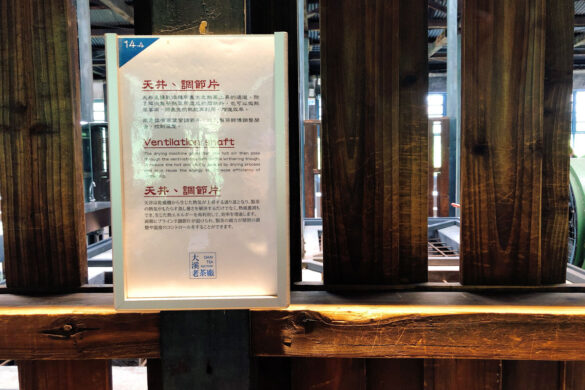

當調節葉片關閉,天井上方便會形成一個上升熱氣通道,抽風機把天井上來的熱氣往萎凋槽抽,茶師傅也可以視情況開關葉片來調節溫溼度。

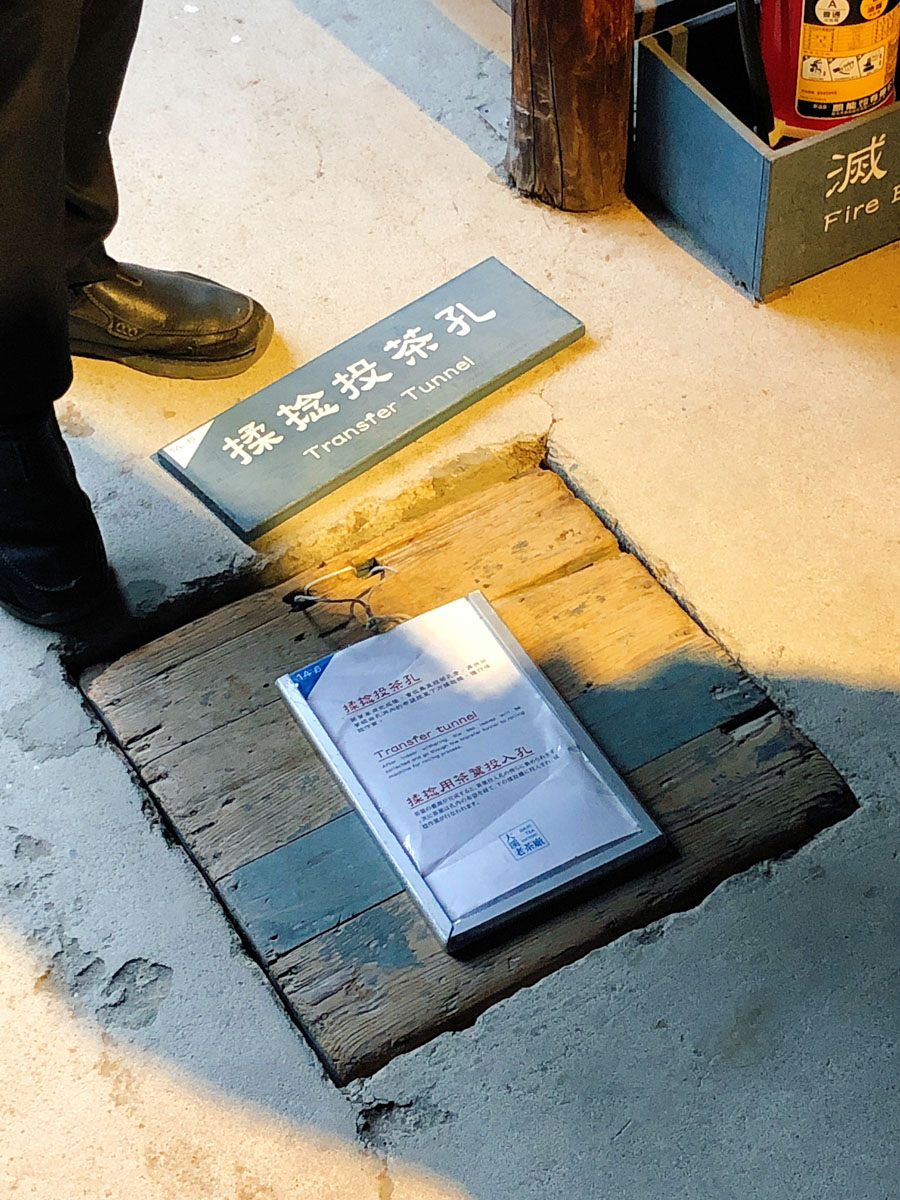

萎凋步驟完成的茶葉,經由投茶孔往正下方的揉稔機傳送 (省去搬運),機器滿了,師父會把洞口的布打結,上面的人就會知道這個洞不能再投了。

日本引進的傑克遜揉稔機,使用銅材,揉茶才不會有鐵鏽味,透過機器的凹槽,茶葉會被揉成長條狀,若是做烏龍茶,茶葉放在麻布球裡揉稔,便會形成球狀。

發酵後送至乾燥機烘烤,溫度是105~110℃。茶廠建築內部沒有廁所,因為茶葉很容易沾染味道。

做好的茶葉,包裝若真空度高,茶葉型態是球狀,或真空度不高,那就是條狀的茶葉,就像沙其瑪 vs 洋芋片一樣。

古早時代,茶葉製作完成後,會運到大稻埕去做評鑑與定價,之後再從台北外銷到全世界。

評鑑的茶具都是光滑的瓷器,跟平常在家泡茶不一樣,光滑的瓷器才不會吃到之前的味道,而有失公正。茶杯150 CC,兌3g茶葉,沖茶溫度100度,條狀茶泡五分鐘,球狀茶泡6分鐘。評鑑時要聞茶香、觀茶色、看茶底、啜吸,搖杯子聞茶香,看各選手的茶湯色澤,觀察杯底,若粉狀太多要扣分,表示萎凋沒做確實,一揉就斷。師傅會做啜吸的動作是因為一天要品嘗很多茶,不會真的喝下去,而是讓空氣把香氣打到鼻腔再去品味,茶湯會吐掉。

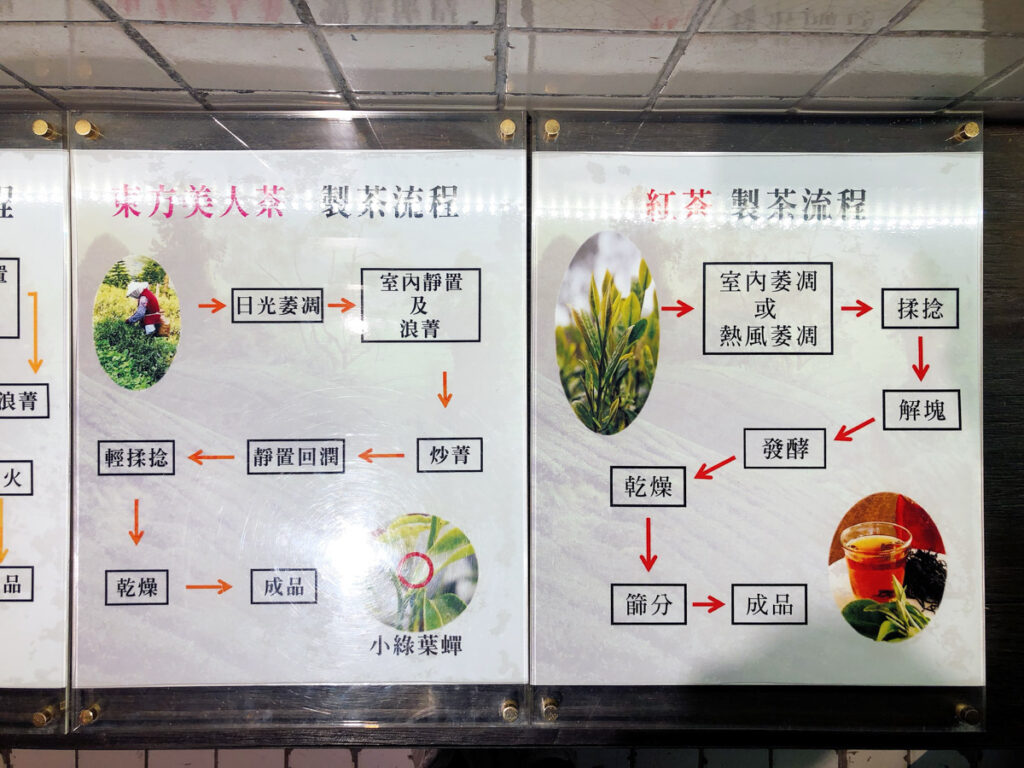

市面上茶葉品名眼花撩亂,但大原則就是:綠茶不發酵,紅茶全發酵,剩下非紅綠茶的茶,七八成都可以歸類成烏龍茶 (半發酵)。發酵程度愈高,茶湯顏色愈深,茶葉顏色也愈深,普洱茶則是屬於後發酵茶。導覽員說去茶行,要表現自己懂門道,要講”發酵”,不要講”生熟”,不然容易被當成肥羊,清茶也是烏龍茶的一種統稱,烏龍茶常見的有條狀與球狀,形狀都是人為改變的,依據品種進行不同的製程,例如白毫烏龍是嫩芽,所以會做成條狀。綠茶因為是不發酵茶,泡茶溫度建議不要太燙。導覽員說喝茶不需要有產地價格的迷思,有人喜歡生澀寒涼有兒茶素的綠茶,有人喜歡有溫順有茶多酚的紅茶,好茶在每個人心中定義是不一樣的,只要找到心中認定的價值,能夠多多支持台灣茶都是好事。

未來茶廠將後山的茶園整頓好後,會對外開放,讓民眾可以體驗採茶的樂趣。

日光公司一日遊

茶金古蹟巡禮